好的,我将严格按照您的要求,忠实地保留原文的全部内容和格式,在每个段落(或逻辑块)后添加最长、最详细的中文解释,并对其中涉及的公式进行详细解释和举例说明。解释部分的标题将使用自增数字连续编号。

Chapter1

1 什么是键?

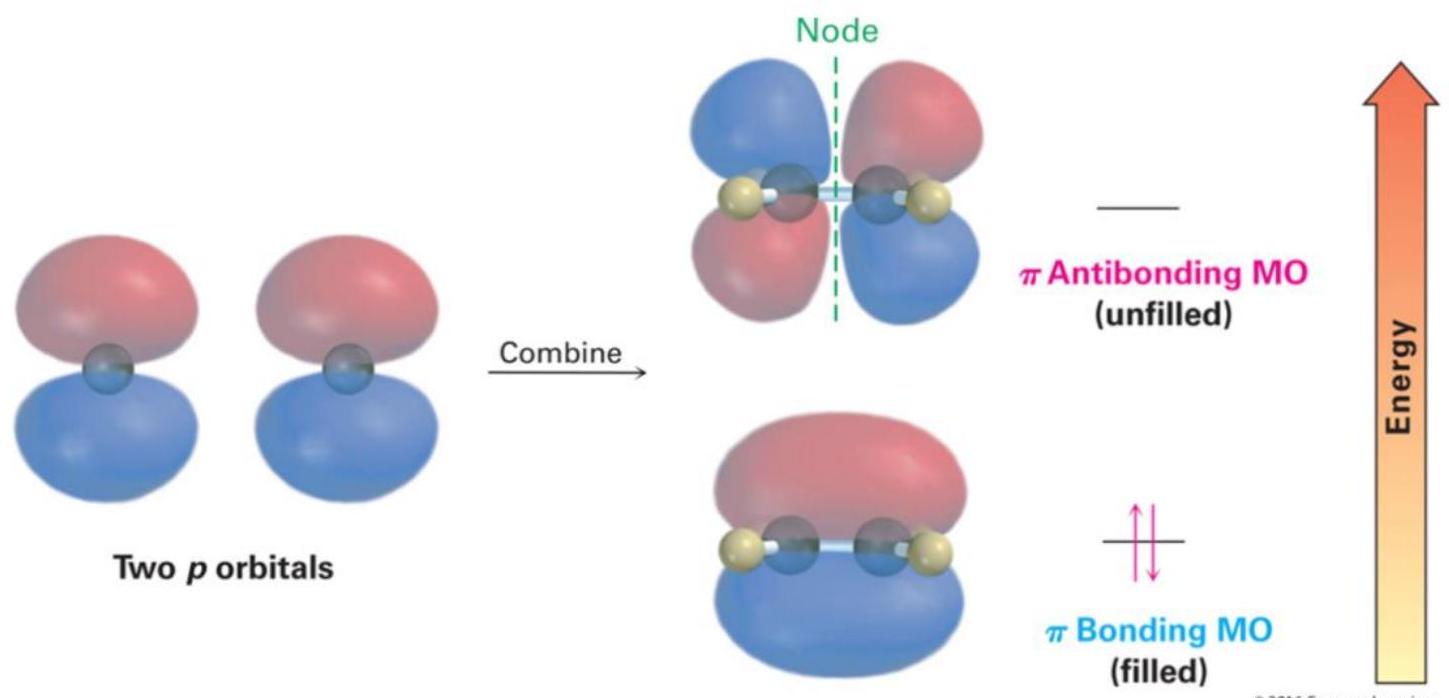

在第1页和第2页,我们简要回顾了化学键的物理基础。这段讨论不会出现在考试中,因为它不在麦克默里(McMurry)的教材中。它在这里的目的是引入这样一个原理:如果分子采用具有离域(分散)电子分布的几何构型,其能量会更低。麦克默里在课文的几个地方讨论了这一点,尤其是在具有π键的分子中。

1. 内容解释

这一段是引言,旨在为后续内容设定背景。作者首先明确指出,关于化学键物理基础的深入讨论,虽然对于理解化学至关重要,但可能超出了特定教材(如麦克默里有机化学)的考试范围。然而,引入这些概念的目的在于强调一个核心原理:电子离域化(electron delocalization)导致体系能量降低,从而增加分子的稳定性。

- 电子离域化:指的是电子不再局限于某两个特定的原子之间(即一个局域键),而是在三个或更多的原子构成的体系中共享。这种电子的“分散”或“分布”范围更广的状态,是理解共振、共轭体系和芳香性等高级有机化学概念的基础。

- 能量更低:在化学和物理学中,体系的能量越低,它就越稳定。分子会自发地采取一种能够使其总能量最小化的几何构型和电子排布。

- π键(pi bond):这是一种由p轨道侧向重叠形成的化学键,常见于双键和三键中。含有π键的分子,如共轭二烯烃或苯,是电子离域化的典型例子。作者提及这一点,是预告后续将详细探讨这类分子如何通过电子离域化获得额外的稳定性。

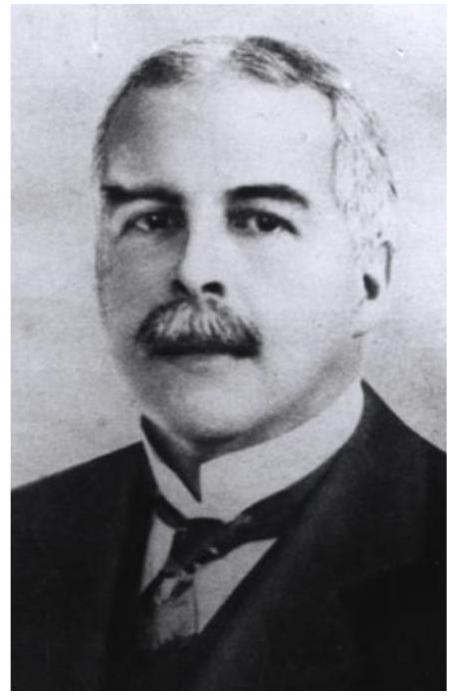

1916年,G. N. Lewis提出,键是由两个原子共享的电子对形成,使得两个原子都遵守八隅体规则。键最初用两个点或一条线表示。如今,键用线表示,而路易斯点则用于表示孤对电子(非键合电子对)。

2. 内容解释

本段介绍了化学键的经典模型——路易斯理论。

- G. N. Lewis (吉尔伯特·牛顿·路易斯):他是20世纪初美国著名的物理化学家,他的理论极大地简化了人们对化学键和分子结构的理解。

- 共享电子对 (Shared electron pair):这是路易斯理论的核心。他提出,共价键的本质是两个原子共同提供电子,形成一个或多个电子对,这些电子对同时被两个原子核吸引,从而将它们连接在一起。

- 八隅体规则 (Octet Rule):这是一个经验规则,指出主族元素(特别是第二周期元素如C、N、O)在形成化合物时,倾向于通过共享电子,使其最外层(价电子层)达到8个电子的稳定结构,这与惰性气体的电子排仿相同。对于氢(H)原子,它遵守的是二隅体规则,即达到2个价电子的稳定结构。

- 表示方法:

- 路易斯点结构 (Lewis Dot Structures):最初,路易斯用点来表示价电子。一个键就是两个原子间的两个点(

H:H)。 - 键线表示:后来,为了书写方便,用一条短线代表一个共享电子对(即一个共价键,

H-H)。 - 孤对电子 (Lone pair electrons):也称为非键合电子对,是指原子价电子层中没有参与成键的电子对。在现代表示法中,它们仍然用两个点的形式画在所属原子的周围。例如,在水分子(H₂O)中,氧原子上有两对孤对电子。

- 路易斯点结构 (Lewis Dot Structures):最初,路易斯用点来表示价电子。一个键就是两个原子间的两个点(

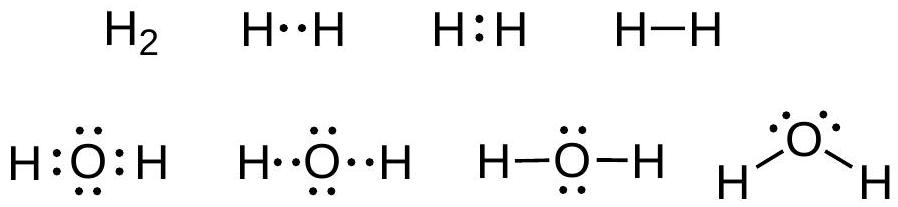

H₂和水的路易斯结构:

3. 内容解释

这张图片展示了两个基本分子的路易斯结构,用以阐释上一段落的概念。

- 氢分子 ():

- 左侧显示两个独立的氢原子,每个原子有1个价电子(用一个点表示)。

- 右侧显示它们形成氢分子。两个氢原子各贡献1个电子,形成一个共享电子对(用两个点或一条线表示)。

- 形成键后,每个氢原子周围都有2个电子,满足了二隅体规则,达到了氦(He)的稳定电子构型。

- 水分子 ():

- 展示了一个氧原子和两个氢原子如何成键。氧原子有6个价电子,氢原子各有1个价电子。

- 氧原子与每个氢原子共享一对电子,形成两个O-H单键。

- 成键后,氧原子周围总共有8个价电子:2个来自一个O-H键,2个来自另一个O-H键,还有4个是它自己的两对孤对电子。这样,氧原子满足了八隅体规则。

- 每个氢原子周围有2个电子(来自O-H键),满足了二隅体规则。

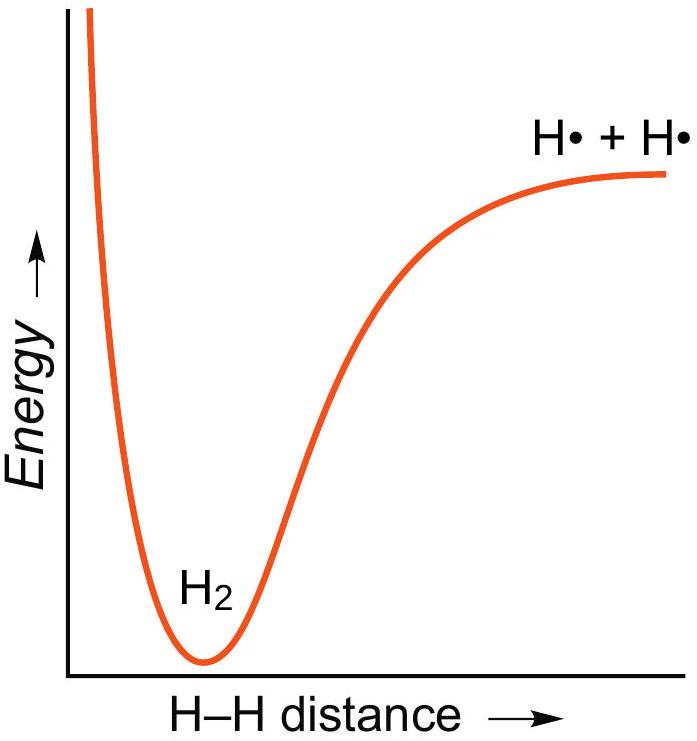

共价键是一种量子现象——它没有经典类比。考虑H₂中的H-H键。当两个H原子相互靠近,它们的1s轨道重叠时,就形成了键。这意味着当原子核靠近(但不过于靠近)时,能量会更低,如右侧图所示。这种能量的降低就是键。H-H键并非连接H原子的独立物理实体,它仅仅是能量-距离曲线右侧的低能量区域。

4. 内容解释

此段从更现代的量子力学角度解释了共价键的本质。

- 量子现象:共价键的形成无法用经典物理学(如牛顿力学)来完美解释。电子的行为遵循量子力学规律,它们既有粒子性又有波动性。化学键是电子波函数(即原子轨道)相互作用的结果。

- 原子轨道重叠 (Orbital Overlap):根据价键理论,共价键的形成是两个原子各自的原子轨道在空间上发生重叠的结果。在H₂分子中,是两个氢原子的球形1s轨道发生重叠。重叠区域的电子密度会增加,电子被两个原子核共同吸引,从而将原子连接在一起。

- 能量-距离曲线 (Energy-Distance Curve):这张图是理解化学键形成与能量关系的关键。

- X轴 (Internuclear distance):表示两个原子核之间的距离。

- Y轴 (Energy):表示体系的总能量。

- 曲线解读:

- 距离很远时(图右侧):两个氢原子独立存在,相互作用力为零,体系能量设定为参考零点。

- 相互靠近时:当原子靠近,原子核与对方的电子之间产生吸引力,同时原子轨道开始重叠,体系能量开始下降,变得更稳定。

- 能量最低点:在某个特定距离(约74皮米),体系能量达到最小值。这个点对应的能量降低值就是键能 (Bond Energy),表示断开这个键需要吸收的能量;对应的核间距就是键长 (Bond Length)。这是最稳定的状态。

- 距离过近时(图左侧):如果两个原子核继续靠近,它们之间的正电荷排斥力会急剧增加,导致体系能量迅速升高,变得非常不稳定。

- 键的本质:作者强调,化学键不是一根连接原子的“棍子”,而是一种能量状态。成键状态是两个原子在特定距离范围内所处的一个比它们分离时能量更低的稳定状态。

但什么使能量更低呢?

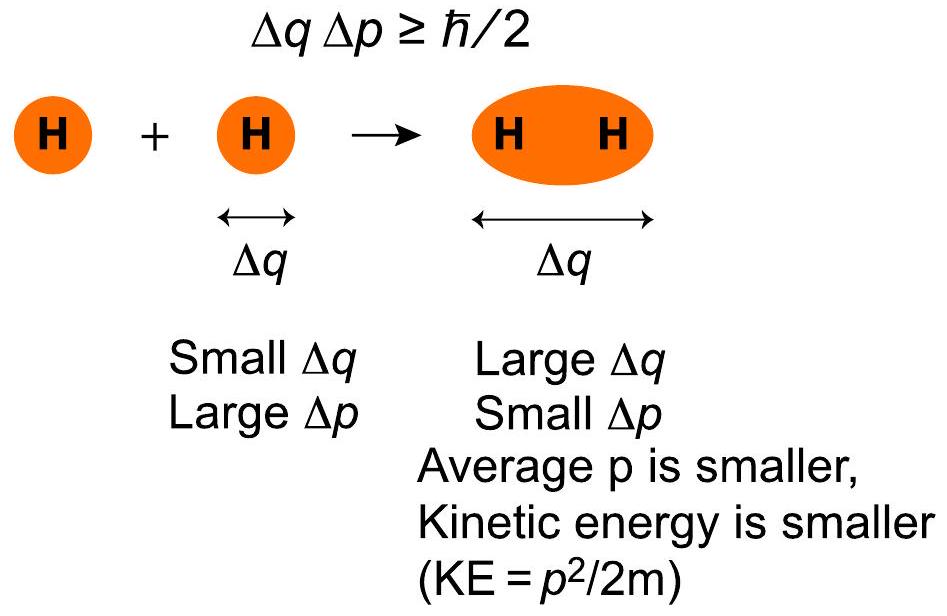

经典和量子效应共同作用,使键合区域的能量降低。库仑定律给出了带电粒子之间的经典静电力(同性相斥,异性相吸)。形成共价键需要两种量子效应。其一是海森堡不确定性原理,,其中是电子密度的空间范围(电子位置的不确定性),是电子动量的范围,是普朗克常数除以。电子运动的空间大小(,橙色区域)在H₂中比在H原子中更大。这意味着在H₂中比在H原子中更小。键的形成创造了一个平均电子动量更低的空间。这降低了电子动能()。因此,分子倾向于采用电子密度离域(分散)的几何构型,因为形成低能量分子的概率高于形成异构高能量分子的概率。

5. 内容解释

这一段深入探讨了成键导致能量降低的两个根本原因:经典静电作用和量子力学效应。

-

经典效应:库仑定律 (Coulomb's Law)

- 虽然原文只提了一句,但这是成键的基础。当两个原子靠近时,一个原子的原子核(正电)会吸引另一个原子的电子(负电),同时两个原子核之间、两个电子之间存在排斥力。在成键区域,吸引力(核-电子)总体上大于排斥力(核-核,电子-电子),这导致体系的势能降低。

-

量子效应之一:海森堡不确定性原理 (Heisenberg Uncertainty Principle)

- 这是理解成键稳定性的一个非常深刻的、非直观的视角。

- 公式:

- 公式详解:

- :粒子位置的不确定性。可以理解为粒子可能出现的空间范围大小。越大,意味着我们对粒子的具体位置越不确定,粒子活动的“盒子”越大。

- :粒子动量的不确定性。可以理解为粒子动量可能值的分布范围。

- (h-bar):约化普朗克常数,等于普朗克常数除以()。它是一个非常小的物理常数,标志着量子效应的尺度。

- 原理核心:这个公式表明,我们不可能同时精确地知道一个粒子的位置和动量。位置测量得越精确(越小),动量的测量就越不精确(越大),反之亦然。

- 如何应用于化学键:

- 在单个孤立的H原子中,电子被限制在原子核周围一个相对较小的空间里(较小)。

- 当两个H原子形成分子时,电子不再只属于一个原子,而是在两个原子核周围的更大空间内运动(如上图橙色区域所示)。这意味着电子的位置不确定性变大了。

- 根据不确定性原理,如果变大,那么动量的不确定性就可以变小。动量分布范围变窄,导致电子的平均动量也随之降低。

- 电子动能 (Kinetic Energy) 的公式是 ,其中是电子质量。由于平均动量降低了,电子的平均动能也降低了。

- 结论:电子的离域(活动空间变大)是量子力学上的一个有利趋势,因为它能降低电子的动能,从而降低整个体系的总能量,使分子更加稳定。这解释了为什么分子倾向于形成让电子尽可能“分散”开的结构。

另一个对键合很重要的量子效应是泡利不相容原理,它指出原子或分子中没有两个电子可以拥有相同的量子数集。例如,如果两个电子占据同一个空间轨道,它们必须具有相反的自旋。由于电子波函数的这一限制,电子可以占据所有成键分子轨道,而不仅仅是最低能量的轨道。因此,分子可以采用特定的形状,并且块状物质可以占据空间体积。

6. 内容解释

此段介绍了对化学键和物质结构至关重要的第二个量子效应——泡利不相容原理 (Pauli Exclusion Principle)。

- 原理陈述:在一个原子或分子中,不可能有两个或两个以上的电子处于完全相同的量子状态。

- 量子数集 (Set of quantum numbers):每个电子的量子状态由一组四个量子数来描述:

- 主量子数 (n):决定电子的能级(如n=1, 2, 3...)。

- 角量子数 (l):决定电子轨道的形状(如s, p, d, f...)。

- 磁量子数 (m_l):决定轨道在空间中的取向(如)。

- 自旋量子数 (m_s):描述电子的自旋方向,只有两个可能的值:(自旋向上, )或(自旋向下, )。

- 推论与应用:

- 轨道填充规则:前三个量子数(n, l, m_l)定义了一个特定的空间轨道。由于泡利不相容原理,一个空间轨道最多只能容纳两个电子,而且这两个电子的自旋量子数必须不同(即自旋相反)。这就是为什么在轨道表示图中,一个轨道框里最多画两个方向相反的箭头。

- 对化学键的意义:当两个原子形成共价键时,它们各自提供一个电子,这两个电子会配对进入成键分子轨道。为了共存于这个轨道中,它们的自旋必须是相反的。

- 对物质结构的意义:这个原理是整个元素周期表结构的基础。电子必须按照能量从低到高的顺序,逐个填充不同的轨道。如果没有这个原理,所有电子都会挤在能量最低的1s轨道上,原子就不会有复杂的壳层结构,化学性质的多样性也将不复存在。同样,它也解释了为什么物质具有体积:电子之间由于这个原理而相互“排斥”,不能无限地压缩到同一点,使得原子和分子占据了确定的空间。

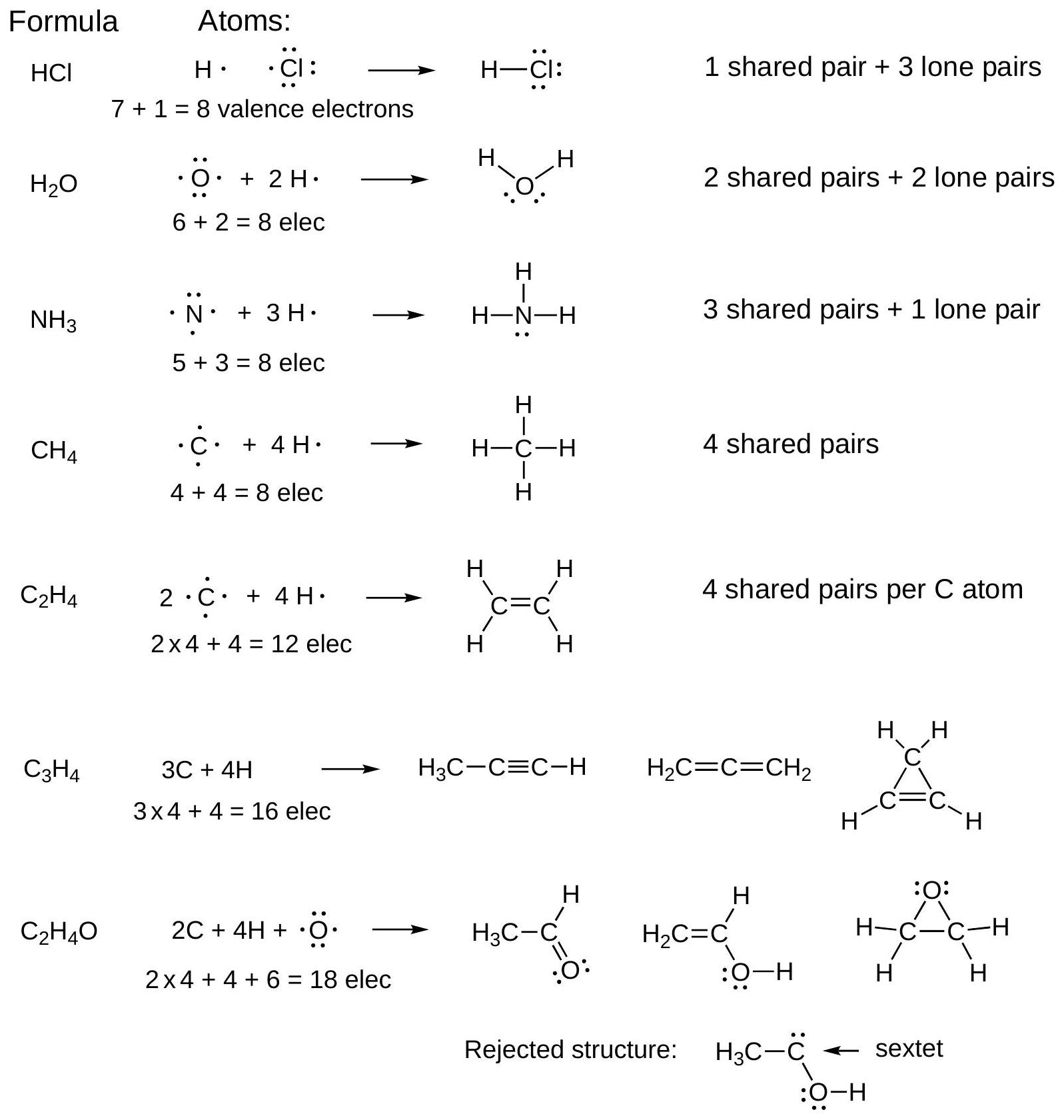

2 八隅体规则Octet Rule:一个分子只有在每个原子共享8个价电子时才是稳定的。

给定分子式,可以使用八隅体规则推断分子的键连接方式。

在排列键和孤对电子以满足八隅体规则时,请遵循以下电子计数指南:

- 对于一个键,每个原子共享该电子对。两个电子都是每个原子八隅体的一部分。

- 孤对电子的两个电子都被分配给一个单一原子。

7. 内容解释

这一部分详细阐述了八隅体规则的应用,特别是如何用它来绘制和理解分子的路易斯结构。

- 核心思想:八隅体规则是一个强大的预测工具。它假设,为了达到稳定,主族元素(尤其是第二周期的C, N, O, F)在成键时,其价电子层(最外层)会通过形成共价键或拥有孤对电子,使得总电子数达到8个。

- 电子计数指南:这是正确应用八隅体规则的关键。

- 成键电子 (Bonding electrons):在一个共价键中的电子对是共享的。在计算一个原子的价电子数时,这个共享电子对(2个电子)要同时计入成键的两个原子的价电子数中。

- 例子:在图中乙烷()的C-C键中,这对电子既属于左边的碳,也属于右边的碳。

- 孤对电子 (Lone-pair electrons):孤对电子是独享的。在计算时,一对孤对电子(2个电子)只计入其所在的那个原子的价电子数中。

- 例子:在图中乙醇()分子中,氧原子上的两对孤对电子(共4个电子)完全属于氧原子自己。

- 成键电子 (Bonding electrons):在一个共价键中的电子对是共享的。在计算一个原子的价电子数时,这个共享电子对(2个电子)要同时计入成键的两个原子的价电子数中。

- 图例分析:

- 乙烷 ():每个碳原子形成4个单键(1个C-C键和3个C-H键)。对于每个碳,4个键共有 个电子。因此,每个碳都满足八隅体规则。每个氢满足二隅体规则。

- 乙醇 ():

- 碳原子:每个碳原子都形成4个单键,满足八隅体规则。

- 氧原子:氧原子形成2个单键(1个C-O,1个O-H),并拥有2对孤对电子。它的价电子数 = (2个键 2个电子) + (2对孤对电子 2个电子/对) = 4 + 4 = 8。氧原子满足八隅体规则。

- 实践意义:通过计算分子中所有原子的总价电子数,然后尝试用单键、双键、三键和孤对电子将它们连接起来,使得每个原子(除H外)都满足八隅体规则,我们通常可以画出分子正确的路易斯结构。

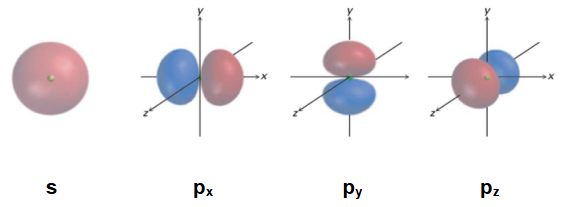

原子轨道

C、N原子基态

8. 内容解释

这两张图展示了理解化学键所必需的原子轨道和电子排布的基础知识。

第一张图:原子轨道 (Atomic Orbitals)

- s 轨道:图中展示了一个s轨道。它的特点是呈球形对称,意味着在任何方向上找到电子的概率都是相同的。每个能级(n=1, 2, 3...)都有一个s轨道(1s, 2s, 3s...)。

- p 轨道:图中展示了三个p轨道。它们的特点是呈哑铃形,由两个“瓣”组成,原子核位于两个瓣的交接点(节面)。从第二个能级(n=2)开始,每个能级都有三个p轨道,它们在空间中相互垂直,分别沿着x, y, z轴分布,因此记为 , , 和 轨道。

第二张图:碳(C)和氮(N)原子的基态电子排布 (Ground-state electron configuration)

- 这张图展示了原子在最低能量状态(基态)下,电子是如何填充到原子轨道中的。

- 图解:每个方框代表一个原子轨道,箭头代表电子,箭头的方向代表电子的自旋。

- 碳原子 (Carbon, C):

- 原子序数为6,有6个电子。

- 电子排布为 。

- 填充过程:首先填满能量最低的1s轨道(2个电子,自旋相反),然后填满2s轨道(2个电子,自旋相反)。剩下的2个电子进入能量相同的三个2p轨道。

- 洪特规则 (Hund's Rule):根据洪特规则,当电子填充简并轨道(能量相同的轨道,如三个2p轨道)时,会尽可能分占不同的轨道,且自旋方向相同。因此,碳的两个2p电子分别占据了两个不同的p轨道(如和),并且自旋平行。这使得原子只有两个未配对电子,从这个基态构型来看,似乎碳只能形成两个键。这与实际情况(如甲烷中碳形成四个键)不符,从而引出了下一节的杂化理论。

- 氮原子 (Nitrogen, N):

- 原子序数为7,有7个电子。

- 电子排布为 。

- 同样根据洪特规则,3个2p电子分别占据了三个轨道,且自旋方向相同。这使得氮原子有三个未配对电子,可以用来形成三个共价键(如氨气),这与实验事实相符。

3 3-D 分子几何结构和杂化

杂化解决了以下问题: 如果我们知道分子的几何构型,如何理解其键合bonding? 键合需要相邻原子轨道(AOs)的重叠。 杂化产生单向原子轨道,以实现更有效的键合。

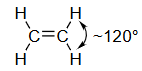

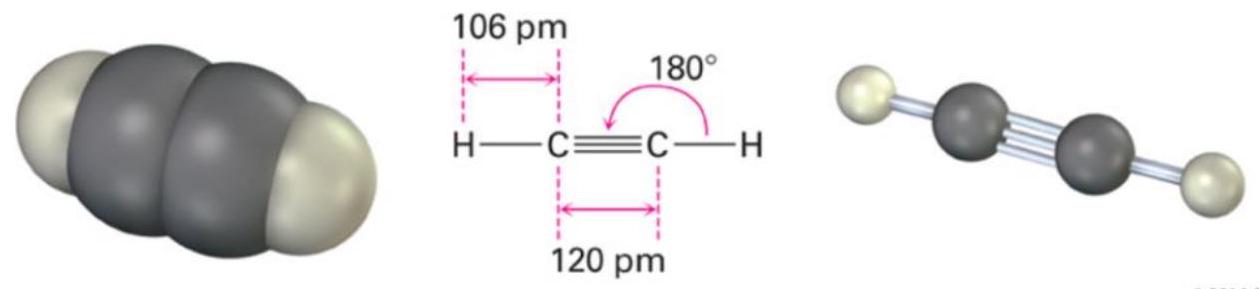

| 线性(乙炔) acetylene |

平面(乙烯) ethylene |

非平面(甲烷) methane |

|

|---|---|---|---|

|

|

|

|

| 杂化: Hybridization |

sp | ||

| s特征: s-character |

50% | 33% | 25% |

为了在x轴上形成具有180°键角的乙炔,每个碳原子需要一个p_x原子轨道与一个s原子轨道混合(sp杂化),如下图所示。s和p_x原子轨道混合,形成一对沿x轴指向相反方向(180°键角)的sp杂化原子轨道。

9. 内容解释

这一部分引入了杂化轨道理论 (Hybridization Theory),这是解释分子三维几何构型和成键方式的一个核心模型。

- 杂化理论要解决的问题:

- 价键矛盾:如前所述,碳的基态电子排布 () 显示只有2个未成对电子,但实验表明碳通常形成4个键。

- 键的等价性:在甲烷()中,四个C-H键的键长和键能完全相同,键角均为109.5°。如果碳用它原始的1个2s轨道和3个2p轨道成键,那么形成的键应该是不等价的(1个s-s型σ键和3个s-p型σ键),键角也应该是90°左右(p轨道之间的夹角)。这与实验事实严重不符。

- 杂化的概念:杂化是一个数学上的“混合”过程。它假设中心原子的价层原子轨道(如一个2s轨道和三个2p轨道)在成键之前会重新组合,形成一组能量和形状都相同的新轨道,即杂化轨道 (Hybrid Orbitals)。

- 杂化的优点:

- 方向性更强:杂化轨道比纯p轨道更集中在一个方向,一头大一头小,这使得它们在与其它原子轨道重叠时更加有效,形成的键更强。

- 解释几何构型:新形成的杂化轨道在空间中会采取一种使彼此间排斥力最小的取向,这种取向恰好与实验测得的分子几何构型(如四面体、平面三角形、线性)相吻合。

- 表格内容解读:

- 甲烷 ():是非平面的四面体结构。碳原子采用**杂化**,由1个s轨道和3个p轨道混合而成。

- s-特征:由于是1份s和3份p混合,s轨道的成分占 。

- 乙烯 ():是平面结构。碳原子采用**杂化**,由1个s轨道和2个p轨道混合而成。

- s-特征:s轨道的成分占 。

- 乙炔 ():是线性结构。碳原子采用sp杂化,由1个s轨道和1个p轨道混合而成。

- s-特征:s轨道的成分占 。

- 甲烷 ():是非平面的四面体结构。碳原子采用**杂化**,由1个s轨道和3个p轨道混合而成。

- s-特征的影响:s轨道的成分(s-character)越多,电子离原子核越近,杂化轨道的能量越低,形成的键越短、越强,电负性也越大。所以sp杂化碳的电负性 > 碳 > 碳。

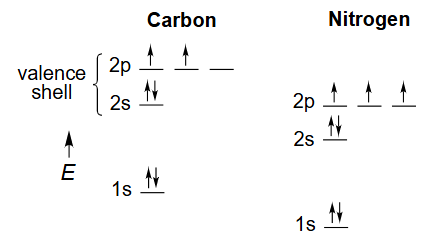

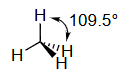

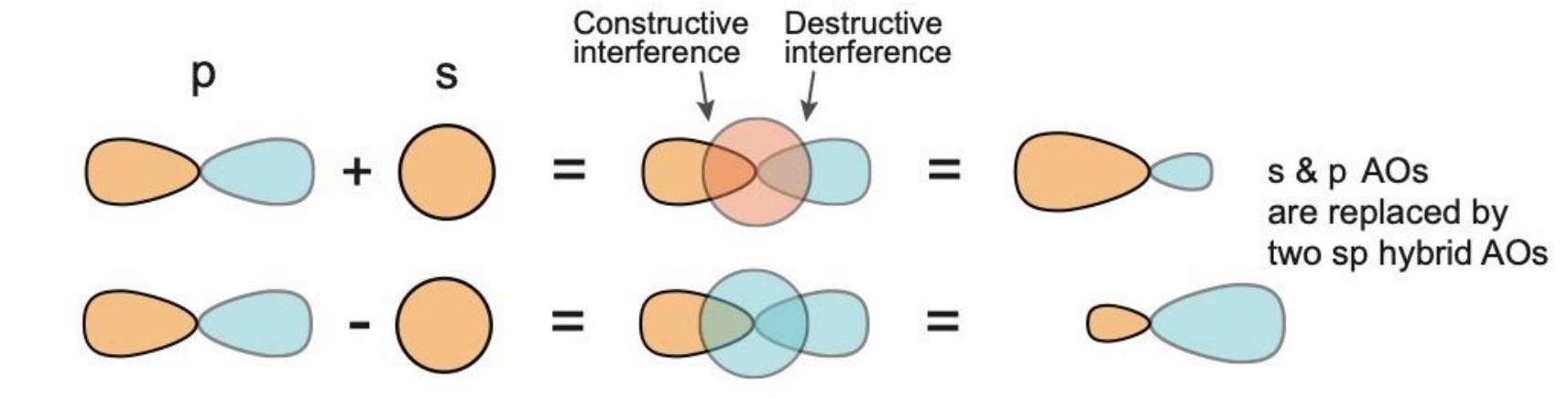

3.1 sp

在每个碳原子上,s和p原子轨道混合形成一对sp杂化原子轨道:

10. 内容解释

本节详细描述了sp杂化及其在乙炔分子中的应用。

-

杂化过程:

- 中心碳原子取其价层的一个2s轨道和一个2p轨道(例如)进行线性组合(混合)。

- 混合后生成两个新的、完全相同的sp杂化轨道。

- 这两个sp杂化轨道为了使相互排斥最小,会分布在一条直线上,彼此成**180°**角。

- 碳原子还剩下两个未参与杂化的、相互垂直的p轨道(和)。

-

乙炔 () 分子的成键:

- σ (sigma) 键骨架:

- 两个碳原子各自用一个sp杂化轨道“头对头”重叠,形成一个C-C σ键。

- 每个碳原子剩下的一个sp杂化轨道分别与一个氢原子的1s轨道重叠,形成两个C-H σ键。

- 这三个σ键(H-C, C-C, C-H)构成了分子的线性骨架,所有原子核都在一条直线上。

- π (pi) 键的形成:

- 现在,每个碳原子上还有两个相互垂直的、未杂化的p轨道(和)。

- 一个碳的轨道与另一个碳的轨道发生“肩并肩”的侧向重叠,形成一个π键。这个π键的电子云分布在σ键轴的上方和下方。

- 同样地,一个碳的轨道与另一个碳的轨道也发生侧向重叠,形成第二个π键。这个π键的电子云分布在σ键轴的前方和后方。

- 最终结构:碳碳之间形成了一个三键 (),它由一个σ键和两个π键组成。整个分子呈线性结构。

- σ (sigma) 键骨架:

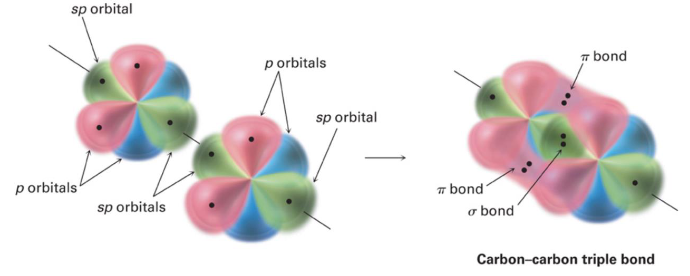

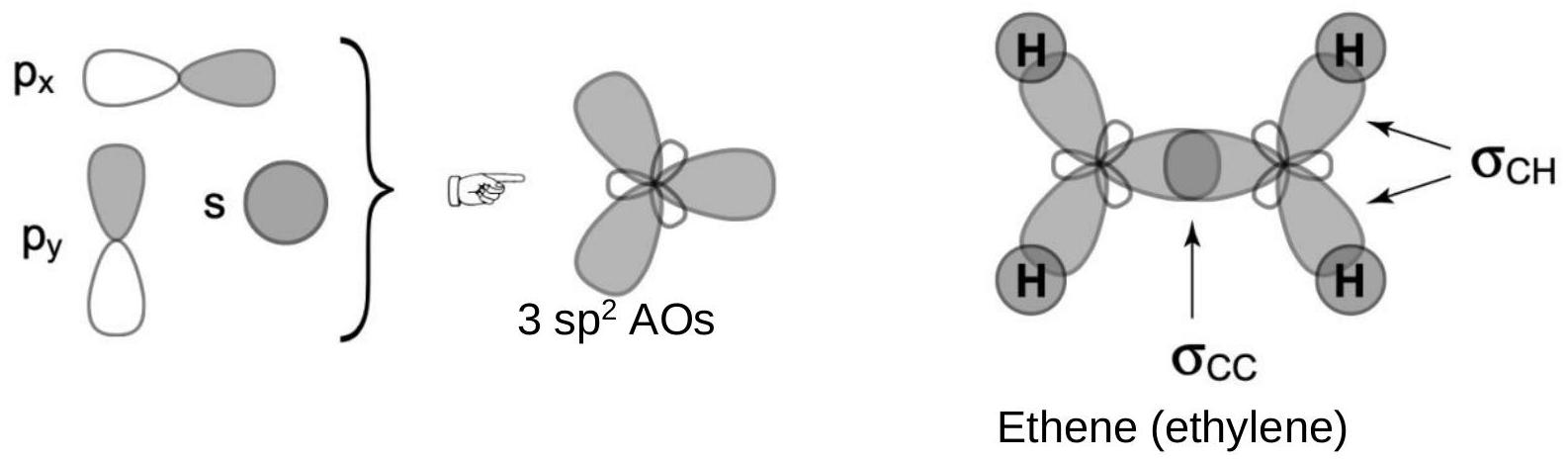

3.2

碳的s、p_x和p_y原子轨道结合形成3个在x-y平面上的sp²原子轨道。

侧视图

侧视图

俯视图

俯视图

轨道垂直于sp 骨架

11. 内容解释

本节详细描述了**杂化**及其在乙烯分子中的应用。

-

杂化过程:

- 中心碳原子取其价层的一个2s轨道和两个2p轨道(例如和)进行混合。

- 混合后生成三个新的、完全相同的**杂化轨道**。

- 这三个杂化轨道为了使相互排斥最小,会分布在同一个平面上,彼此成**120°**角,指向一个等边三角形的顶点。

- 碳原子还剩下一个未参与杂化的p轨道(),该轨道垂直于由三个轨道构成的平面。

-

乙烯 () 分子的成键:

- σ (sigma) 键骨架:

- 两个碳原子各自用一个杂化轨道“头对头”重叠,形成一个C-C σ键。

- 每个碳原子剩下的两个杂化轨道分别与两个氢原子的1s轨道重叠,形成四个C-H σ键。

- 这五个σ键(一个C-C,四个C-H)构成了分子的平面骨架,所有六个原子(2个C,4个H)都位于同一个平面上。

- π (pi) 键的形成:

- 现在,每个碳原子上都有一个垂直于分子平面的、未杂化的轨道。

- 这两个平行的轨道发生“肩并肩”的侧向重叠,形成一个π键。

- 这个π键的电子云分布在σ键骨架平面的上方和下方。

- 最终结构:碳碳之间形成了一个双键 (),它由一个σ键和一个π键组成。整个分子是平面结构。由于π键的存在,碳碳双键不能自由旋转,否则会破坏p轨道的侧向重叠,导致π键断裂。

- σ (sigma) 键骨架:

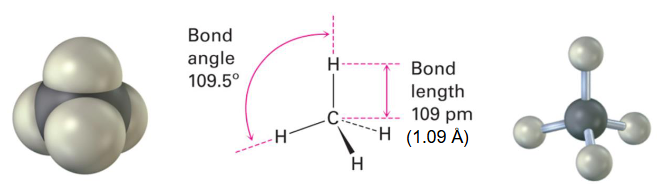

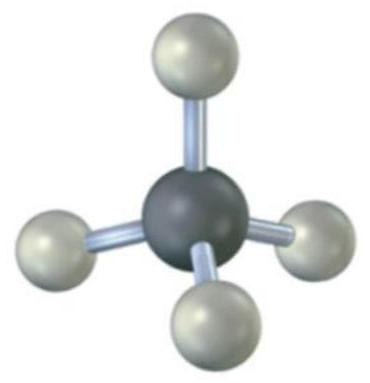

3.3

碳的s、p_x、p_y、p_z原子轨道结合形成四个具有四面体对称性的sp³杂化原子轨道。

12. 内容解释

本节详细描述了**杂化**及其在甲烷分子中的应用。

-

杂化过程:

- 中心碳原子取其价层的全部价轨道,即一个2s轨道和所有三个2p轨道(, , )进行混合。

- 混合后生成四个新的、完全相同的**杂化轨道**。

- 这四个杂化轨道为了使相互排斥达到最小,会在三维空间中指向一个正四面体的四个顶点。任意两个杂化轨道之间的夹角都是109.5°。

- 碳原子没有剩下未杂化的p轨道。

-

甲烷 () 分子的成键:

- σ (sigma) 键的形成:

- 碳原子的四个杂化轨道分别与四个氢原子的1s轨道发生“头对头”重叠。

- 形成了四个完全等价的C-H σ键。

- 最终结构:甲烷分子是一个正四面体结构。碳原子位于中心,四个氢原子位于四个顶点。所有的H-C-H键角都是109.5°。由于杂化只形成σ键,所以C-C单键(如乙烷中)可以自由旋转。

- σ (sigma) 键的形成:

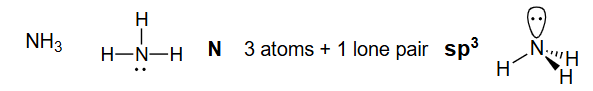

4 根据键连接bond connectivity方式预测杂化hybridization

4.1 计算与一个原子相连的原子数量 + 孤对电子数量

sp³ 原子数量 + 孤对电子数量 = 4 sp² 原子数量 + 孤对电子数量 = 3 sp 原子数量 + 孤对电子数量 = 2

13. 内容解释

这一节提供了一个非常实用和快捷的方法来判断一个中心原子的杂化类型,而无需从头分析其成键过程。这个方法基于价层电子对互斥理论(VSEPR)的核心思想。

-

核心规则:计算中心原子的立体数 (Steric Number)。

- 公式:

注意:在计算“相连原子数”时,双键和三键都只算作一个连接方向,即只算一个原子。

-

杂化类型的判断:

- 如果 立体数 = 4,则原子采取 杂化。

- 如果 立体数 = 3,则原子采取 杂化。

- 如果 立体数 = 2,则原子采取 杂化。

-

举例说明:

- 甲烷 () 中的碳:连接了4个氢原子,有0对孤对电子。立体数 = 4 + 0 = 4 杂化。

- 氨 () 中的氮:连接了3个氢原子,有1对孤对电子。立体数 = 3 + 1 = 4 杂化。

- 水 () 中的氧:连接了2个氢原子,有2对孤对电子。立体数 = 2 + 2 = 4 杂化。

- 乙烯 () 中的碳:每个碳连接了2个氢原子和1个碳原子,有0对孤对电子。立体数 = 3 + 0 = 3 杂化。

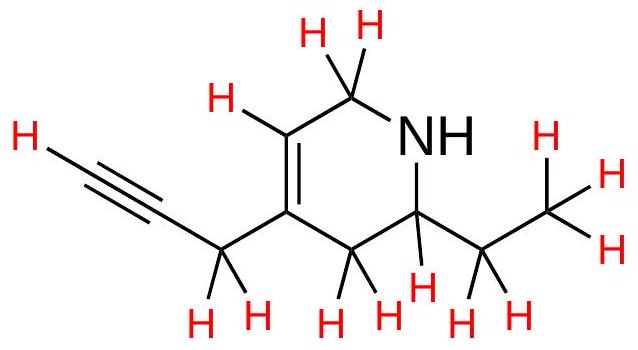

- 乙炔 () 中的碳:每个碳连接了1个氢原子和1个碳原子,有0对孤对电子。立体数 = 2 + 0 = 2 杂化。

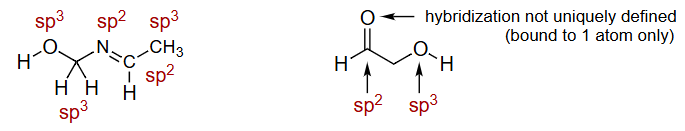

4.2 每个杂化原子都与一个键角相关联,这是一个可测量量。杂化仅对连接到个其他原子的原子明确定义,这定义了一个键角。

N 3个原子 +1个孤对电子

O 2个原子 + 2个孤对电子

杂化轨道不是唯一定义的(仅限于一个原子)

14. 内容解释

本段阐明了杂化理论的适用范围和其与实验可测量量(键角)的关系。

- 杂化与键角:杂化理论的主要目的之一就是解释实验测得的键角。

- 杂化对应基础的四面体几何,理想键角为109.5°。

- 杂化对应基础的平面三角形几何,理想键角为120°。

- 杂化对应基础的线性几何,理想键角为180°。

- 孤对电子的影响:孤对电子虽然不形成键,但它们同样占据一个杂化轨道,并对周围的成键电子对产生排斥力。由于孤对电子只受一个原子核的束缚,其电子云比成键电子对更“肥大”,因此排斥力更强。

- 排斥力顺序:孤对-孤对 > 孤对-成键 > 成键-成键。

- 氨 ():氮原子是杂化(立体数=4),理想键角应为109.5°。但由于1对孤对电子对3对成键电子的排斥力大于成键电子对之间的排斥力,它会“挤压”H-N-H键角,使其减小到约107°。分子形状为三角锥形。

- 水 ():氧原子是杂化(立体数=4)。但它有2对孤对电子,排斥效应更强,H-O-H键角被进一步挤压,减小到约104.5°。分子形状为V形(或角形)。

- 杂化的适用对象:讨论杂化最有意义的是中心原子,即至少连接到两个其他原子的原子,因为只有这样才能定义一个键角。对于一个端基原子(如甲烷中的H或氯甲烷中的Cl),因为它只与一个原子相连,没有形成键角,所以讨论其杂化类型意义不大。

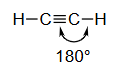

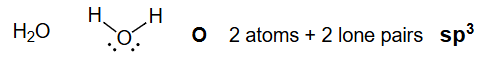

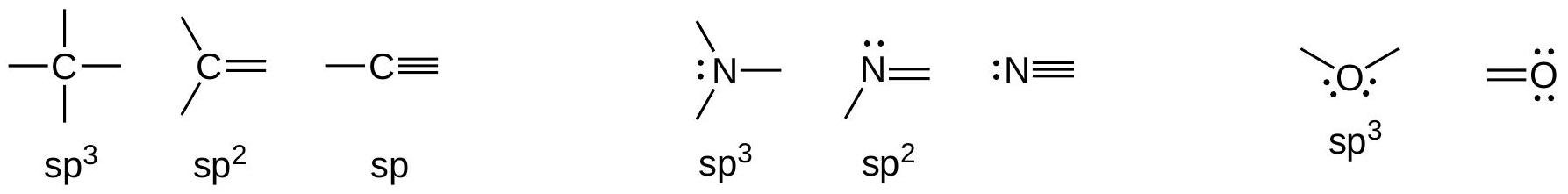

4.3 具有C、N、O八隅体的常见结构:

15. 内容解释

这张图总结了在有机化学中,满足八隅体规则的、电中性的碳、氮、氧原子最常见的成键模式。这些模式是快速绘制和解读有机分子结构的基础。

- 碳 (Carbon, C):

- 价电子数为4。

- 为了满足八隅体规则,它需要形成4个共价键,并且没有孤对电子。

- 这4个键可以是:4个单键、2个单键和1个双键、1个单键和1个三键,或2个双键。

- 氮 (Nitrogen, N):

- 价电子数为5。

- 为了满足八隅体规则,它需要形成3个共价键,并拥有1对孤对电子。

- 这3个键可以是:3个单键、1个单键和1个双键,或1个三键。

- 氧 (Oxygen, O):

- 价电子数为6。

- 为了满足八隅体规则,它需要形成2个共价键,并拥有2对孤对电子。

- 这2个键可以是:2个单键或1个双键。

掌握这些基本模式后,在绘制复杂分子时,可以迅速判断出每个C、N、O原子周围应该有多少个键和孤对电子。

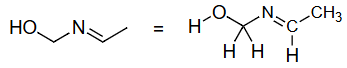

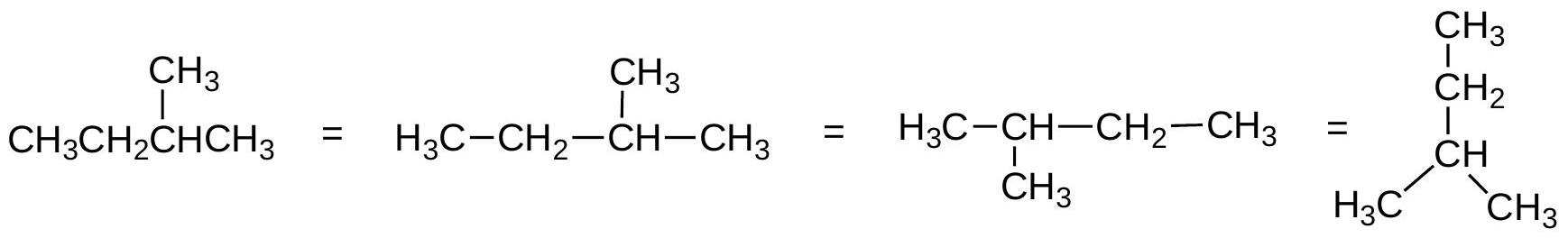

4.4 绘制结构:

如何表示键连接性

16. 内容解释

这张图展示了同一个分子(丁烷, )的不同表示方法,说明了化学结构式从详尽到简化的演变过程。

- 路易斯结构 (Lewis Structure):最详尽的表示法。画出所有的原子、所有的共价键(用线)和所有的孤对电子(本例中没有)。它清晰地显示了原子的连接方式和价电子的分布,但对于大分子来说非常繁琐。

- 部分缩合结构 (Partially Condensed Structure):将连接到同一个碳上的氢原子进行合并,写成或的形式。碳碳键仍然明确画出。这种表示法比路易斯结构简洁,但仍保留了骨架的视觉呈现。

- 全缩合结构 (Condensed Structure):将整个分子式写在一行上,省略了大部分或全部的单键。如。对于支链结构,支链部分会用括号表示,如异丁烷表示为。这是纯文本表示中最常用的方法。

- 键线式/骨架式 (Bond-line/Skeletal Structure):有机化学中最常用、最简洁的表示方法。下一节将详细解释其规则。

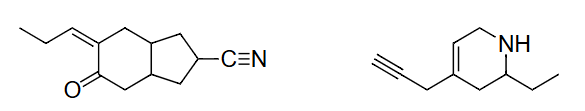

4.5 绘图约定:

- 绘制C-C键,省略C和H标签,除非H连接到杂原子(非碳原子)时才包括H。

- C原子位于拐角处(2个或更多C-C键的交点)和链的末端。

- 连接到C的H原子数量由八隅体规则推断。

上面的分子:

修订上面2个结构,包含每个碳原子上的所有C-H键。

17. 内容解释

这一部分详细解释了键线式(骨架式)结构的绘制和解读规则,这是有机化学家沟通的“语言”。

绘制和解读规则:

- 碳骨架:用线段表示碳碳键。线的每个端点和每个拐角(顶点)都代表一个碳原子。

- 省略碳和氢:不明确标出碳原子(C)的符号。连接到碳原子上的氢原子(H)及其C-H键也完全省略。

- 隐含的氢原子:通过八隅体规则来推断每个碳上连接的氢原子数量。因为碳总是要形成4个键,所以可以通过数一个碳原子上已经画出的键的数量,用4减去这个数,就能得到该碳原子上连接的氢原子数。

- 端点碳:只画了1个键,所以它连接了 个氢(即基团)。

- 链中拐角碳:画了2个键,所以它连接了 个氢(即基团)。

- 支链点碳:画了3个键,所以它连接了 个氢(即CH基团)。

- 杂原子:除了碳和氢之外的所有原子(如O, N, S, Cl等),称为杂原子 (heteroatoms),必须明确标出其元素符号。

- 连接到杂原子的氢:如果氢原子是连接在杂原子上(如O-H, N-H),那么这个氢原子必须明确画出来。

图例分析:

- 第一个分子(环己酮,Cyclohexanone):

- 是一个六元环,每个顶点是一个碳。环上有一个C=O双键。

- 顶部的碳与氧形成双键,还与另外两个碳形成单键,总共4个键,所以没有氢。

- 与C=O相邻的两个碳,每个都与2个碳相连,所以各有2个氢 ()。

- 剩下的三个碳,每个也与2个碳相连,所以也各有2个氢 ()。

- 第二个分子(2-丁醇,2-Butanol):

- 是一条四个碳的链。从左到右:

- 端点碳:。

- 第二个碳:与1个、1个和1个OH基团相连,所以有1个氢 ()。OH基团必须明确画出。

- 第三个碳:与2个碳相连,所以有2个氢 ()。

- 端点碳:。

最后的练习:

- 要求将上面两个分子的键线式“翻译”回包含所有C-H键的结构式。这正是一个检验是否理解键线式规则的练习。所给出的答案,就是按照上述规则,为每个碳原子补上相应数量的氢原子,使其满足四价原则。